Podcast: Play in new window | Download | Embed

Subscribe: RSS

Warum bekommt man beim Kiffen plötzlich Heißhunger? Dieser Artikel erklärt die „Munchies“ wissenschaftlich fundiert – vom Endocannabinoid-System über Hungerhormone wie Ghrelin bis hin zu neuronalen Prozessen im Gehirn. Erfahre, wie THC unseren Appetit beeinflusst und warum Essen nach Cannabis oft unwiderstehlich scheint.

Viele Cannabis-Konsumenten kennen das Phänomen des plötzlichen Heißhungers, im Englischen oft als „the munchies“ bezeichnet. Tatsächlich wird der Hauptwirkstoff von Cannabis, Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), auch therapeutisch genutzt, um den Appetit bei Patienten mit Gewichtsverlust (z. B. AIDS-Kachexie) zu steigern. Doch wie genau bewirkt Cannabis diese Appetitsteigerung? Die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahre zeigt, dass ein Zusammenspiel des endocannabinoiden Systems (ECS) im Körper, bestimmter Gehirnareale (v. a. im Hypothalamus) und hormoneller Signale (z. B. Ghrelin) dafür verantwortlich ist. Im Folgenden werden die biologischen Mechanismen verständlich erläutert.

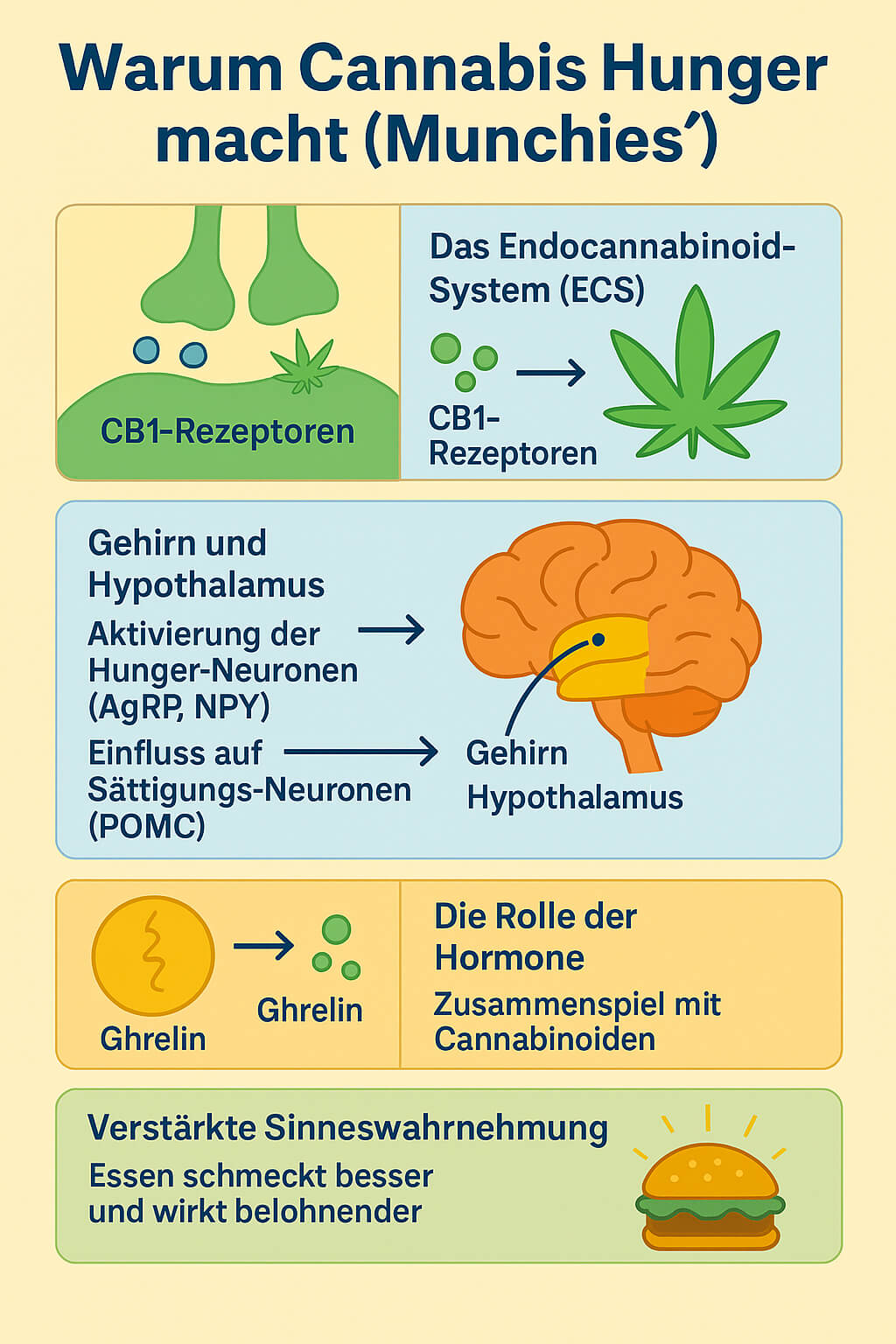

Das Endocannabinoid-System und die Appetitkontrolle

Das endogene Cannabinoid-System (ECS) ist ein Teil unseres Nervensystems, das über körpereigene Cannabinoide (wie Anandamid und 2-AG) und deren Rezeptoren (hauptsächlich CB1-Rezeptoren im Gehirn) vielfältige Funktionen reguliert, darunter auch den Hunger und Energiestoffwechsel.

In Hungerphasen schüttet der Körper verstärkt Endocannabinoide im Hypothalamus und limbischen System aus – dies aktiviert die CB1-Rezeptoren und steigert das Hungergefühl. Umgekehrt unterdrücken Sättigungssignale das ECS: Leptin, ein Sättigungshormon aus Fettgewebe, senkt normalerweise die Produktion von Endocannabinoiden und die CB1-Rezeptordichte im Hypothalamus, was appetithemmend wirkt. Durch dieses fein austarierte System kann der Körper bei Energiemangel den Appetit ankurbeln und nach dem Essen wieder drosseln.

THC als extern zugeführtes Cannabinoid dockt an die gleichen CB1-Rezeptoren an wie die körpereigenen Endocannabinoide. CB1-Stimulation durch THC imitiert somit einen „Hungersignal“-Zustand, auch wenn objektiv kein Nahrungsmangel besteht. So fördert die CB1-Aktivierung orexigene (appetitsteigernde) Signalwege: Sie steigert z. B. die Ausschüttung von Hungerhormonen und Neuropeptiden wie Ghrelin und Neuropeptid Y (NPY) und sogar von β-Endorphin (einem Peptid, das ebenfalls Hunger fördern kann). Gleichzeitig dämpft die Cannabinoid-Wirkung Sättigungssignale – etwa wird die Wirkung von Leptin abgeschwächt. Die Folge ist eine Verschiebung des Gleichgewichts hin zu Nahrungsaufnahme und Energiespeicherung. Dieses Wirkprinzip erklärt, warum CB1-Rezeptorblocker in der Vergangenheit als Appetitzügler erprobt wurden (z. B. Rimonabant gegen Fettleibigkeit), während umgekehrt Cannabis-Konsum typischerweise den Hunger verstärkt.

Cannabinoide, Gehirn und Hypothalamus

Der Hypothalamus ist das zentrale Steuerzentrum im Gehirn für Hunger und Sättigung. Dort liegen u. a. zwei Gruppen spezialisierter Neuronen im Arkusatkern (Nucleus arcuatus): die Agouti-Related-Peptide-(AgRP)/NPY-Neuronen, welche starke Hungerreize vermitteln, und die Pro-opiomelanocortin-(POMC)-Neuronen, welche bei Aktivierung das Essen eigentlich drosseln (durch Freisetzung von α-MSH, einem Sättigungshormon). Unter normalen Bedingungen halten sich diese Systeme die Waage. THC beeinflusst nun beide Schaltkreise auf ungewöhnliche Weise:

- Aktivierung von „Hunger-Neuronen“ (AgRP): Neue Untersuchungen an Tieren zeigen, dass THC über CB1-Rezeptoren die AgRP/NPY-Neuronen enthemmt. Konkret wurde beobachtet, dass die Aktivierung von CB1 durch Cannabis die normalerweise bremsenden (inhibitorischen) Signale auf AgRP-Zellen verringert – die Hungerneuronen feuern dadurch stärker. Inhaliertes Cannabis veranlasste Mäuse häufiger zu fressen, und blockierte man experimentell die Aktivität der AgRP-Neuronen, war der appetitsteigernde Effekt von Cannabis deutlich abgeschwächt. Dieses Ergebnis belegt, dass die Aktivierung dieser Hypothalamus-Neuronen wesentlich zum „Munchies“-Effekt beiträgt.

- Beeinflussung der „Sättigungs-Neuronen“ (POMC): Überraschenderweise kann Cannabis auch die eigentlich appetithemmenden POMC-Neuronen dazu bringen, ein Hunger-Signal auszusenden. Unter THC-Einfluss schütten diese Zellen vermehrt β-Endorphin aus – ein Opiatpeptid, das das Verlangen zu essen erhöht – während die Produktion des Sättigungssignals α-MSH ausbleibt. Praktisch bedeutet dies, dass die Neuronen, die normalerweise das Essen stoppen sollen, plötzlich Hunger antreiben. Forscher beschrieben diesen Effekt bildlich als „gleichzeitig Gas und Bremse drücken“ im Hungerzentrum. Dieses paradoxe Umschalten der POMC-Neuronen durch CB1-Stimulation wurde erstmals 2015 in einer Nature-Studie gezeigt und liefert eine Erklärung dafür, wie Cannabis das zentrale Sättigungssystem austrickst.

Zusammengefasst bewirkt THC im Hypothalamus also eine Doppelwirkung: Es verstärkt die Aktivität von hungerfördernden Neuronen und schwächt die normalerweise sättigenden Signale – beides führt netto zu gesteigertem Appetit. Neben dem Hypothalamus beeinflussen Cannabinoide übrigens auch andere Hirnregionen, die am Essverhalten beteiligt sind. So steigert CB1-Aktivierung im olfaktorischen System (Riechsystem) die Geruchswahrnehmung: In Versuchen mit Mäusen führte dies dazu, dass Gerüche intensiver wahrgenommen und dadurch mehr Nahrung aufgenommen wurde. Auch Belohnungszentren im Gehirn (z. B. das mesolimbische „Dopamin-System“) werden durch THC stimuliert – Essen schmeckt besser und wird belohnender erlebt, was das Verlangen weiter erhöhen kann.

Hormonelle Signale: Die Rolle von Ghrelin

Neben direkten neuronalen Effekten spielt das hormonelle Hungersignal Ghrelin eine wichtige Rolle bei den „Munchies“. Ghrelin wird im Magen freigesetzt, wenn dieser leer ist, und signalisiert dem Gehirn Hunger. Interessanterweise kann Cannabis eine ähnliche Wirkung hervorrufen: In experimentellen Studien an Ratten löste inhalierter Cannabisrauch einen deutlichen Ghrelin-Anstieg im Blut aus. Dieser Anstieg scheint wesentlich für den Heißhunger zu sein – sobald die Forscher die Ghrelin-Wirkung medikamentös blockierten, verschwand auch der cannabisbedingte Appetitimpuls. Mit anderen Worten: Cannabis „trickst“ den Körper, hormonell einen Nahrungsmangel vorzutäuschen, selbst wenn man eigentlich satt ist.

Die Interaktion zwischen Ghrelin und dem endocannabinoiden System ist dabei wechselseitig. So deutet Evidenz darauf hin, dass Ghrelin seine hungersteigernde Wirkung teilweise über ein intaktes ECS entfaltet – in Abwesenheit von CB1-Signalen ist Ghrelin weniger effektiv.

Umgekehrt kann Ghrelin im Hypothalamus die Bildung von Endocannabinoiden (insbesondere 2-AG) ankurbeln, was die CB1-Rezeptoren weiter aktiviert. THC und körpereigenes Ghrelin verstärken somit gegenseitig ihre Wirkungen. Zusätzlich wurde beobachtet, dass THC auch andere appetitrelevante Hormone beeinflussen kann (wenn auch indirekter) – z. B. Insulin und Leptin, die an der langfristigen Gewichtshomöostase beteiligt sind. Der dominante akute Mechanismus für die Heißhungerattacke nach Cannabis bleibt jedoch die beschriebene Ghrelin-CB1-Hypothalamus-Achse.

Fazit

Cannabis (THC) steigert den Appetit über mehrere ineinandergreifende biologische Pfade. Durch die Aktivierung des endocannabinoiden Systems werden im Gehirn hungerfördernde Schaltkreise angeschoben und Sättigungssignale gedämpft – insbesondere im Hypothalamus, wo THC-sensitive Neuronen das „Hungerzentrum“ auf Start schalten. Gleichzeitig werden periphere Hormonsignale wie Ghrelin moduliert, sodass der Körper ein Hungergefühl signalisiert, auch wenn kein echter Energiebedarf besteht. Ergänzend trägt die intensivere Geruchs- und Geschmackswahrnehmung sowie die belohnende Wirkung von Nahrung unter Cannabiseinfluss dazu bei, dass Essen besonders attraktiv erscheint. All diese Faktoren zusammen erklären wissenschaftlich fundiert das Phänomen der „Munchies“. Die aktuelle Forschung – von Tiermodellen bis zu klinischen Beobachtungen – untermauert diese Mechanismen und hilft zu verstehen, wie das komplexe Zusammenspiel von Nervensystem, Hormonen und Cannabinoiden unser Essverhalten beeinflusst. Dieses Wissen ist nicht nur für das Verstehen von Cannabis als Genussmittel relevant, sondern könnte auch für Therapien gegen krankheitsbedingten Appetitverlust oder für neue Ansätze in der Adipositasbehandlung genutzt werden.

Quellen:

- news.yale.edu

- sciencedaily.com

- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Hallo ich bin der Sammy Zimmermanns und bin Betreiber dieser Domain und des Podcasts Weedgeflüster.